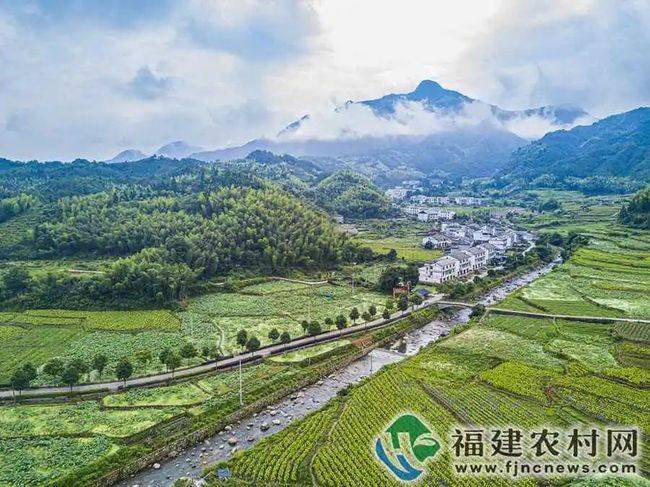

再现闽江正源山清水秀、美丽乡村;

新生,

又见武夷中段山花竞艳、静水深流。

一幅“河畅、水清、岸绿、安全、生态”的美丽图卷

正在建宁县徐徐铺展。

综合治水试验,拨开了新时代水利改革发展的创新序幕,这项从水利建设到管理的全方位系统治理工程试验在八闽大地激起千层浪,三年多来,试点县积极改革创新,探索出一批可复制、可推广的治水经验。

建宁县这一场蕴藉惊喜的“大变身”也要得益于这次综合治水“冲锋号”:通过开展综合治水试验县建设,围绕“美丽闽江源”开展水生态保护的体系基本形成。最严格的水资源管理制度全面落实,用水总量得到控制,用水效率稳步提高,水功能区水质达标率逐步提升,打造成闽江正源的治水示范样板。2020年10月,建宁县获评“第四批国家生态文明建设示范县”;连续四届入围全国“百佳深呼吸小城”榜,连续三年上榜“中国最美县域”榜单。

整合资金 治水全域发力

走在建宁县里心镇花排村内,放眼所及,风光旖旎,村内水面清澈干净,沟渠蜿蜒盘绕在村道与田埂之间,远远望去,犹如一条条长丝带,联结着村民的生产生活,这是小流域治理后的一村一景。

建宁县闽江源头(濉溪段)生态修复保护工程,是三明市山水林田湖草生态保护修复精品示范工程。建宁县均口镇作为闽江源头第一镇,通过实施小流域治理、矿山生态环境修复、高标准农田建设、农村环境整治、植树造林等生态保护举措,使闽江源头(濉溪段)生态环境得到明显改善。

水环境综合治理是建宁县深入践行“两山”理论,全力治理闽江源头的有力举措。

近年来,建宁县围绕“全县域、全流域、全方位”治理的要求,认真编制实施综合治水三年总体规划和年度实施计划,采取系统治理、综合治理、科学治理的方式,统筹整合发改、农业、环保、林业、住建、旅游等部门涉水项目、资金、技术力量,以资金带项目,打出了一套综合治水组合拳:

整合发改资金,打造山水林田湖草共同体。实施项目10个,包含水环境治理与生态修复工程、生物多样性保护工程、水土流失治理与农地生态功能提升项目、废弃矿山生态修复和地质灾害防治工程。

整合农业资金,提升耕地质量。实施金溪流域土地整治和污染修复工程与耕地质提升项目,开展农业面源污染治理,农药化肥减量化等措施,既提升了建宁县耕地的质量,又进一步防治了面源污染。

建宁县整合环保资金,实施建宁县小流域治理水质提升项目,通过对里沙溪、杨林溪等小流域治理和保护,提升小流域水质标准,全县达到Ⅱ类水质标准。打造禁养区畜禽养殖场综合治理项目,拆除关闭禁养区57家养殖场,切实提升闽江源头水质,凸显建宁县地理区位优势。

整合林业资金,保护森林资源。打造福建省闽江源国家级湿地公园,实施闽江上游重点生态区位商品林赎买(租用)及林分改造、建宁县森林养生特色小镇工程,提升乡村体验,营造活力休闲氛围。

整合住建资金,共建美丽建宁。实施建宁县美丽乡村建设,通过农民群众“共议、共建、共治、共管、共享”建管机制,全面完成美丽乡村宜居环境建设任务。

整合旅游资金,打造全域旅游。实施闽江源头拜水溯源旅游基础设施建设项目,新建景区服务设施工程,环境整治与生态修复设施,其他配套基础设施工程等,提升闽江源旅游设施。实施上坪书香水村项目,对保留的宋末古建筑社祖庙,明代建筑大夫第、清代古建筑朱熹学堂、得水园、古香园以及民国时期建筑等20余幢,还有古桥、古井、古墩等遗迹进行保护修缮,完善游客中心、旅游标识等配套设施,打造书香水村旅游品牌。

为进一步落实治水责任,细化分工,建宁县成立综合治水工作指挥部,由县委书记任指挥长,县长任第一副指挥长,县水利局、环保局等单位负责人为成员。指挥部统一组织、协调和推进综合治水工作,形成政府主导、部门联动、齐抓共创、规范有序的工作格局和治水合力。并出台《建宁县综合治水工作考评办法》,将综合治水工作纳入“责任清单”“任务清单”管理。县委县政府督查室、县效能办采用专项检查、明察暗访等形式开展常态化督查,督查结果将作为乡(镇)和部门年终考评、干部评先评优的重要依据,确保综合治水工作取得实效。三年以来,建宁县完成了水污染治理、水灾害防御、水资源保障、水生态保护、水景观建设、水高效利用项目62个,水生态文明建设更上新台阶。

多点开花 机制惠泽民生

农村饮水安全工程点多面广、小而散,多年来出现了部分项目工程因缺管失管,导致建后几年就出现病态甚至报废的情况。

为了改变这一现状,让农村饮水安全工程长久发挥正常效益,助推用水户形成“以水养水、节约用水”意识,2019年建宁县试点推行委托第三方管护机制,通过采购服务招标,由专业第三方公司对全县饮水工程进行管护,并负责对当地的供水工程管理人员进行业务培训,确保今后各饮水工程维护管理正常进行,全县由第三方管护的试点工程有265处,包含18个疾控中心水质监测点和10个千人以上的集中供水点,受益人口10.72万人,完成农村饮水安全工程第三方管护机制的成功过渡。

同时,为今后的小型水源工程日常管理提供必要的管护资金,确保在大灾之后有资金进行水毁工程及时重建,为灾后农业生产自救提供灌溉水源保证,建宁县深化库坝保险机制,对全县18座公益性灌溉水库,992座小型拦河坝推行工程保险制度。

建宁县按照“一村一套帮扶措施、一类一套帮扶方式、一户一套帮扶办法”的要求,积极探索出一套以电站增效扩容助推精准扶贫机制。

县城内2座农村水电站落实水电参与扶贫:黄埠水电站,全年受益分红用于罗源村、山下村等7个村扶贫工作;岭腰水电站,全年受益分红用于岭腰村扶贫工作。

以黄埠乡桃路际电站为例,该电站每年都会将全乡7个村的扶贫发展基金以量化折股分红方式,投入到电站增效扩容改造工程中,将受益的一部分作为教育扶贫基金,同时每年资金按比例投入村内基础设施建设、水利基础设施修复管护、民生工程以及精准扶贫户发展生产。

综合治水工作与改善民生接轨。从饮水安全到农业生产再到水利扶贫,建宁县多点开花,持续深化治水机制,治水福利泽被乡里。

创新引领 河湖长治久清

岸边绿意葱茏,水里静影沉璧。一弯弯溪水,一曲曲河流,连缀起建宁的大美图景。

综合治水期间,建宁县实施濉溪、圳头溪、均口台田溪、宁溪等九个安全生态水系项目;完成客坊都溪、黄埠都溪中小河道整治工程,综合河道长度106千米;完成综合治理水土流失面积84平方千米,项目区水土流失得到有效控制,生态环境趋于良性循环。

2017年以来建宁县全面深化河长制,全力打造清新洁净闽江源,开始实行县、乡、村三级河长联动机制,构建县、乡(镇)、村三级河长责任体系,以“党组织引领联动、群众诉求联动、党群联动”三大机制为抓手,将河湖长制工作纳入“村规民约”内容;树立模范先锋,结合流域实际,分段优化设置党员模范志愿岗。

河道管养由分散化向专业化、社会化转变。

如今,建宁县已实现全部乡(镇)物业化管理,河道管护长度279公里,县财政每年拨付河道环境卫生保洁费290余万元,通过规范引入第三方专业保洁队伍,对河道垃圾日常清理、保洁、垃圾收集和转运,实现了河道管护统一管理,通过“市场运作+政府监督”常态化管理模式。

河湖治理模式向数字化、智能化转变。

建宁县在乡(镇)、县域等主要交界断面安装了10套水质在线监测系统,2020年9月正式投入使用,主要对监测点水质信息实时监测,实现数据采集、存储、展示、异常数据报警、统计分析等,做到闽江源头水质“时时在心中”。

不留一隅,不落一角。建宁县充分发挥“智慧河长”指挥管理平台作用,在重要流域节点新增92路高清视频探头(共128路),将全境29条1000多公里大小河流纳入平台监测管理,大大加强了河道监测的覆盖面,并细化延伸到自然村,逐步向盲区、死角拓展,确实按照“一河一档一策”进行爱河、管河、护河,维持“河畅、水清、岸绿、景美”的水环境。

河湖治理主体更多元、形式更多样。

党员护河队、委员护河队、企业护河协会、百姓护河队、河小禹……各式各样的护河队伍在建宁县涌现,他们开展多种形式的护河活动营造全社会共同参与“爱河、管河、护河”的新风尚。

“河湖长制主题公园”在均口镇、客坊乡等乡(镇)纷纷落地,全面展示河湖长制工作概况和成效。每日前来公园观光散步的群众络绎不绝,主题公园成为建宁县宣传“河长制”工作的阵地,居民在游玩中潜移默化地接受水情教育,爱河护河意识更加深入人心。

接续“三明实践”后半篇文章,建宁县充分发挥“水美林深”优势,“河湖+”引燃产业发展。

建宁县与文旅康养产业发展相融合,推进莲海玉家、闽江源国家森林公园、闽江源国家湿地公园等项目建设,致力将绿水青山转化为金山银山,形成“生态+”“农业+”“康养+”为核心的乡村休闲旅游格局。

经过三年洗礼,建宁大地焕然一新。如今,一个个水利工程拔地而起,一项项扶贫机制应运而生,一条条河湖长治久清,生态福利充分涌流,治水成果乐享于民。

来源:海峡农业杂志社

闽公网安备35040202000137号

闽公网安备35040202000137号